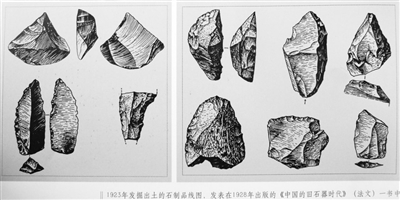

故事:是年8月,一支考古队进驻水洞沟,领队者一头鹤发,风尘仆仆,他就是大名鼎鼎的北京猿人第1头盖骨的发现者裴文中。此次,宁夏博物馆的钟侃、董居安等人参加了协同发掘。发掘队一改前两次“挖宝式”的粗放作法,采取周口店式的自上而下逐层发掘,辨识出以磨光石器和石磨盘为代表的新石器时代遗存,和以石叶等打制石器为代表的旧石器时代遗存。并提出了一种假设,“在旧石器时代晚期,存在着广泛的文化交流,似乎有一群掌握莫斯特和奥瑞纳技术(欧洲旧石器时代中晚期的两种文化类型——记者注)的人群在河套地区、黄河沿岸活动过。”(张森水语)这与当年德日进、桑志华在此调查后的认识相同。

第四次:宁夏考古界首次独立发掘

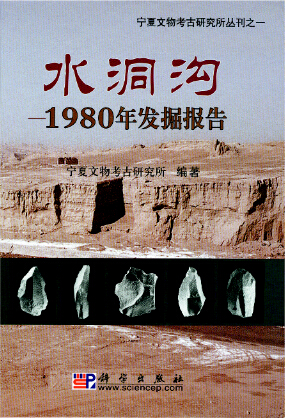

水洞沟1980年发掘报告

时间:1980年

人员:宁夏博物馆、宁夏地质局区域地质调查队

发现:共发掘出土动物化石15种、63件;出土了刮削器、石核、石叶等石制品6700件,其中仅旧石器时代晚期层位出土的石器就有5500余件。

意义:明确指出水洞沟遗址石制品与欧洲旧石器中、晚期文化之间存在一定的关联,提出了研究水洞沟文化渊源与影响的重要性。

故事:是年9月至10月,考古队对水洞沟遗址进行了第四次系统发掘。发掘选址在1963年坑位的东北侧。参加者有钟侃、董居安、刘景芝等人,国内著名专家贾兰坡、黄慰文等亲临现场指导。钟侃先生作为此次发掘的主要专家,曾在回忆文章中提到,水洞沟的第四次发掘是由宁夏考古工作者和地质工作者独立完成的。这次发掘之后,钟侃、王惠民等人根据发掘记录和所得的石器材料,经整理研究,于2003年出版了《水洞沟——1980年发掘报告》一书,这是对水洞沟遗址科学发掘第一次进行的系统性总结。

第五次:中国旧石器考古的“文艺复兴”

时间:2003年~2007年

人员:中科院古脊椎动物与古人类所研究所、宁夏考古研究所

发现:考古发掘共出土各类标本14759件。证实了水洞沟在东西文化交流中重要的“驿站“作用,是具有欧洲旧石器技术传统、中国北方小石片文化和草原细石器文化的共同体,三种文化类型在此彼此消长,是华北旧石器发展的重要一环。

意义:发掘中的一系列工作、教学程序的设计和实施,推动了中国旧石器考古学田野发掘和标本处置规范的建立,被称为“中国旧石器时代考古学‘文艺复兴’的标志”(刘东生院士语)。

故事:与以往考古队不同,这年7月进驻的队伍,除钟侃和王惠民两位长者外,其他均为青年科研人员和学生。铲除探方上部的自然堆积时,日晒砂烤,考古队员大汗淋漓;探方清理中,水洗干筛,也常常尘土满身。当然,乐趣也在其中。考古队伍中王惠民是位敦厚的长者,带领大家发掘之余还操办着后勤事务,有时空闲了还会给大家高歌一曲,字正腔圆,让人“惊艳”。而令不少考古队员印象深刻的,是当年领队高星研究员提出的“快乐考古”口号,诸如让参与者自己打制石器、如原始人般切肉剔骨的“仿古实验”等项目,在科研成果之外,也为水洞沟考古留下了生动的一面。

第六次:期待解开水洞沟人来源之谜

时间:2014年~2018年

人员:中科院古脊椎动物与古人类所研究所、宁夏考古研究所

发现:目前正在进行第一季度的考古发掘,发掘点第一文化层的发掘工作已基本结束,发现了一些碳的信息。

意义:期待通过5年的发掘研究工作,进一步解开有关水洞沟文化和人类迁徙的谜团。

故事:34岁的中科院研究人员彭菲和30岁的李锋,已是第三次来到水洞沟参加发掘。

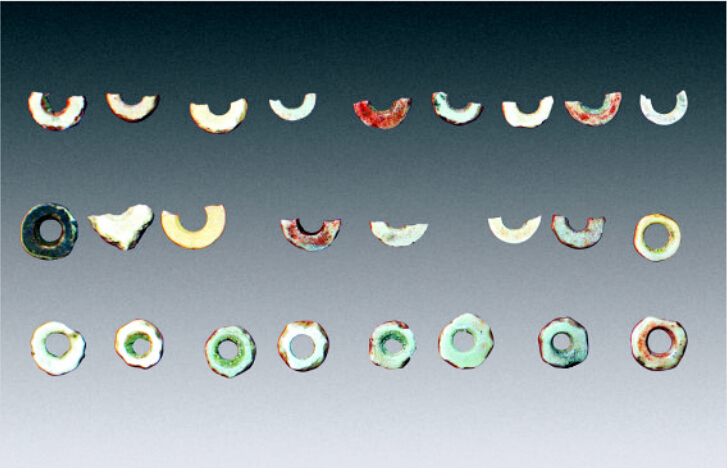

水洞沟考古经历中,他们收获的不仅有科研,还有故事。彭菲提到发掘中发现的鸵鸟蛋壳饰品,触摸到这些远古艺术品,方能真切体会到古人类的“可爱”。在那个艰辛的洪荒年代,他们不仅为生活而计,也爱美,也会用这些小小的饰品来装点生活,寻求精神上的慰藉。2007年,彭菲和李锋第一次来到水洞沟。也是从那时开始,他们将水洞沟作为自己的论文主题,从二十来岁的青涩小伙到而立之年的科研主力,对许多像他们一样的考古人,水洞沟更像一座博大且温柔的摇篮,陪伴着他们的成长。

这次考古,人们最期待的还是能够发现人类化石,这样便有可能判断水洞沟人的来源,解开更多关于水洞沟的秘密。同时,计划持续到2018年的这第六次发掘,也是水洞考古迈向百年节点的最后一站,意义可谓深重。

水洞沟文物今何在?

历经之前五次,以及现在正进行的第六次发掘,众多出土的水洞沟文物都保存在哪里?保存状况又如何?水洞沟遗址研究院副院长王惠民为记者作了解答。

这些出土的文物,大都保存在宁夏考古研究所和中科院古脊椎动物与古人类研究所,这是主体部分,还有一小部分在法国国家自然地理博物馆。其他个别地方就是“零星有一些”,包括天津自然博物馆、水洞沟遗址博物馆,但数量很少。

这些文物中,石器的保存都比较好,但化石的保存状况并不是很理想。主要是因为地理环境等原因,水洞沟遗址的化石在出土时便已比较风化、破碎,完整的较少。这些,都给鉴定和保护工作带来了较大的困难,期待以后可以不断改善。

此外,说到保护工作,本次考古发掘也将提出对遗址本身进行一些保护,比如为一些重要遗址地和已发掘的遗址剖面搭建必要的保护设施,避免将来自然或人为的破坏。这些,都已经纳入具体的计划中。

水洞沟考古那些应该被记住的面孔

在水洞沟,有座复原的“张三小店”,参加第六次考古发掘的一些男队员就住在其中。客厅一侧室内,一溜长长的西北“土炕”,考古队员的铺盖卷一字排开。屋内的陈设极简易,可以想像晚间蚊虫的嗡嗡造访。90多年前,那两位远道而来的法国学者同样是栖身于这间小店。恍惚间,时空似乎能在此处重叠。

如中科院院士刘东生说过的一段话,“水洞沟不同于一般的考古遗址。它是一个东西方文化交流中不断迸发明亮火花的闪光点。从2万多年前猎人们之间的往来,到现代东西方科学家的共同工作,都体现了这种东西方文化的交流与碰撞。”

今天,那些当初为了寻求科学真理和人类价值而到东方来的西方学者,以及无数在此倾注了心血与精力的中国考古人,他们许多已离我们而去,更多的仍将继续倾情于这片土地。他们的事业,他们的精神,是这片沟壑中最美丽的故事。